Starts the italian project on Short term earthquake prediction and preparation

An Italian project developed in the frame of the agreement between the National Department of Civil Protection (DPC) and the National Institute for Geophysics and Volcanology (INGV) aims at identifying and evaluating effective procedures for short term forecasting of destructive earthquakes.

→INGV-DPC Project S3 (2012-2013)

タイトル:神津島で観測された地震に先行する地電位差異常変化地震学会は「予知」問題で揺れていますが、その短期地震予測の前提となる先行現象について、この度初めて客観的な統計で有意である事を示す事に成功しました。換言すれば「地震の電磁気学的な先行現象(地電位差観測)で世界で初めて統計的有意性を示す事に成功した」という論文です。出版に先立ち、アメリカ時間で2012年10月30日に先行版がウェブにオンラインされました。

著者陣:織原義明、鴨川仁、長尾年恭、上田誠也

掲載雑誌:米国科学アカデミー紀要 [論文 Link]

地震分野や火山分野などの研究者だけでなく,他分野の研究者も加えて,積極的に研究成果やデータの共有を行い,様々な視点や研究アプローチを持った研究者の地震や火山噴火研究への参画を図り,より広い視点をもった幅広な研究体制を構築することが本計画の推進にとって不可欠である。これまでの観測体制は,地殻変動観測など特定の観測に特化し過ぎた可能性がある。地震発生の場に関しては,応力変化などの現象だけでなく,地殻内の電磁気や地球化学的な変化などについても,地殻内の揺らぎとして考え,様々な現象について連続的に観測する環境を整えるべきである。(地震及び火山噴火予知のための観測研究計画に関する外部評価報告書より)* 「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直しについて(審議経過報告)」に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について

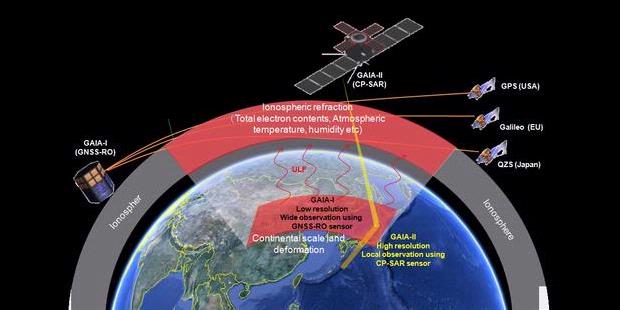

「電磁気学的アプローチによる地震短期予測」とは一言で言えば、「地震発生の数週間から数日前に、震源付近に電流が発生し電離層等に影響を与える」と言う現象を利用し、地震の予測を行なおうという新しい技術です。* ハザードラボ解説記者発表 | 地震予測情報について(ハザードラボ)

この分野については20年以上前から日本を含め世界各国で学術研究が続けられた結果、「電磁気的な前兆現象と地震発生の間には統計学的に有意な相関関係がある」ことは、ほぼ立証されつつある一方で、「なぜ電磁気的な前兆現象が発生するのか?」と言うメカニズムについては、いくつかの有力な仮説が提起されているものの、完全な解明には至っていません。

このため国内では賛否両論があり、いまだ一定のコンセンサスが得られていない一方で、2004年にはフランスがこの分野の学術調査のために人工衛星を打ち上げ、2015年には中国が学術目的と実際の「地震予測」目的もかねて人工衛星の打ち上げを計画しています。

しかし、現在の日本がおかれた状況を見れば、この研究が少しでも減災に資する可能性があるならば、一刻も早く国民のみなさんと共に検証し、仮に「実用的な予測技術として有望である」という結論に達するのであれば、さらに支援していく必要があると考え、ハザードラボで公開することといたしました。

千葉大学環境リモートセンシング研究センター ヨサファット研で開発された大型無人航空機(JX-1)が6月7日に静岡県富士川滑空場にて初飛行実験をした。この大型無人航空機がヨサファット研で開発された様々な次世代地球観測用センサの地上実証実験のために活用する予定である。このセンサが円偏波合成開口レーダ、ハイパースペクトルカメラ、GPS掩蔽、GPS-SARなどである。最終的に、これらのセンサが当センターで開発されている小型衛星に搭載して、地球表面をはじめ、その他の惑星の観測にも応用する予定である。* ヨサファット研究室(千葉大)| 合成開口レーダ搭載地球診断用小形衛星の実現への道のり(通信ソサイエティマガジン No.20)